新常态意味着经济从高速增长进入中高速增长通道,会给环境保护带来什么样的影响呢?纵观各国经济发展的历史,大多已经或正在经历着经济增速的结构性下滑,而且在经济增速切换后,各国经济增长与环境污染的关系变化却不尽相同,一些国家污染排放强度明显降低,还有一些国家污染排放强度不降反升。前者如新加坡,其在20世纪80 ,90年代一直保持年均8.3%左右的增速,当时每万美元GDP排放10吨CO2,亚洲金融危机后年均增速回落至5.5 %,同期每万美元GDP的排放下降到1吨CO2,发生类似情况的还有印度尼西亚、日本、墨西哥等国家。后者如巴基斯坦,其在20世纪80年代经济繁荣时的年均增速达9%,当时每万美元GDP仅排放10吨CO2,而2005年后年均增速回落至2.7 % ,每万美元GDP排放13吨CO2,发生类似情况的还有印度、马来西亚、柬埔寨等国家。

之所以出现这样迥异不同的情况,是因为经济增速切换后,经济增长与环境污染之间的关系有两种可能的变化:一种情况是经济新常态下消费占比逐渐上升,经济增长速度逐渐放缓,这会使得由经济增长引起的污染增长速度也随之放缓,经济增速的换挡使得环境压力进入调整期,也使得污染物新增量涨幅进入收窄期,更使得排放强度进入回落期。本文将经济新常态下由于增速放缓而引起的环境质量改善称为新常态对环境污染带来的“增速红利效应”。另一种情况是经济新常态下面对经济增速放缓,政府在污染治理上难免迟疑不决、患得患失,甚至为了维持经济增速而与排污企业合谋,从而增加了能源消耗与污染排放。尤其在一些相对落后地区,可能存在用环保换温饱的问题。在以经济发展水平作为地方官员晋升考核指标的中国,这个问题可能尤为突出,地方政府之间的标尺竞争使地方官员不得不承担来自晋升的增长压力困。尽管在中央强调生态文明重要地位的背景下,环境绩效指标在官员政绩考核体系中日益重要,但这种作用并未完全呈现出来,这加大了新常态下地方政府为了维持高增速而放弃环境保护的动机。本文将经济新常态下由于增长压力过大而引起的治污不力称为新常态对环境污染带来的“增长压力效应”。

可见,经济新常态对于我国环境保护来说究竟是机遇还是挑战,这值得深入思考。要想在新常态下保护环境,提高经济发展质量,需要借鉴国际经验与教训,哪些国家在增速换挡后“增速红利效应”大于“增长压力效应”,保持了发展质量;哪些国家在增速换挡后“增长压力效应”大于“增速红利效应”,出现了污染反弹;是什么因素造成不同国家在增速换挡后环境污染的差异化结果?上述问题的答案对于我国进入经济新常态后提升经济发展质量都至关重要,这正是本文的研究内容。

1模型、变量与数据

1.1模型与A量

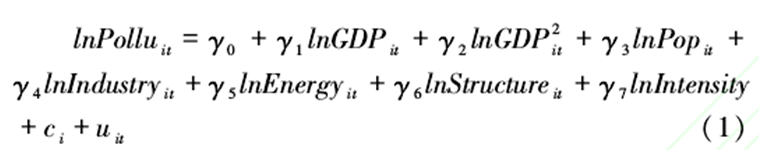

结合EKC假说,检验经济增速、经济增长与环境污染三者之间的关系,设定如下回归方程:

因变量为环境污染(Pollu ),自变量包括人均G DP(GDP)和人均GDP的平方(GDPZ )。控制变量包括人口规模( PcP )、经济结构(Industry、能源消耗(Energy、能源结构(Structure)、排放强度(Intensity。

其中,环境污染用COZ排放总量表示,单位为千吨。人均GDP用GDP与总人口的比值表示,单位为美元/人,为了保证各国货币单位的统一性并排除时间因素,采用2005年不变美元作为度量单位;人口规模用该国人口总数表示,单位为人;经济结构用该国第二产业占GDP的比重表示,单位为%;能源消耗用该国创造每1000美元G DP的能源消耗量表示,单位为千克石油当量/千美元;能源结构用该国化石能源消耗占全部能源消耗的比例表示,单位为%;排放强度用该国每消耗1千克石油当量的CO2排放量表示,单位为千克/千克石油当量;i代表国家,t代表年份,c代表不可观测的国别异质性,U为随机扰动项。

为了分析新常态下经济增长与环境污染的关系,通过两个途径实现。第一个途径:检验不同增速下的EKC假设,即按照经济增速将样本划分为负增长组、中低速增长组、中高速增长组和高速增长组,分别对实证模型(1)进行回归。第二个途径:借鉴Bradford等、杜雯翠和张平淡的做法,检验经济增速对EKC拐ii的影响,回归模型如下:

其中,经济增速(Growth用各国G DP年增长率表示,单位为%。利用p ,8z ,83三个估计变量的符号可以判断经济增速对EKC拐ii的影响。

1.2数据与样本

研究样本为1992 -- 2010年全球106个国家的动态面板数据,其中,2个国家来自北美洲、2个国家来自大洋洲、23个国家来自非洲、10个国家来自拉丁美洲、7个国家来自南美洲、34个国家来自欧洲、28个国家来自亚洲。这些样本既有经济水平较高的发达国家,又有经济快速增长的新兴经济体国家,还有人均GDP不足1000美元的贫困国家,样本覆盖范围较广。研究使用的所有数据来自世界银行的世界发展指标数据库。

2实证分析

2.1描述性统计

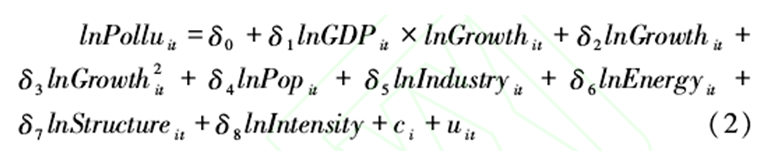

表1为主要变量的描述性统计结果。由表1可以看出,不同国家的环境污染水平差距较大。COz排放总量的最大值出现在2010年的中国,最小值出现在2009年的加蓬,这与国家的经济水平、人口总量、国土面积、自然环境等因素有关,并不能简单由此判断国家的环境质量,只能反映国家未经减排处理的排污总量。

2.2分组比较

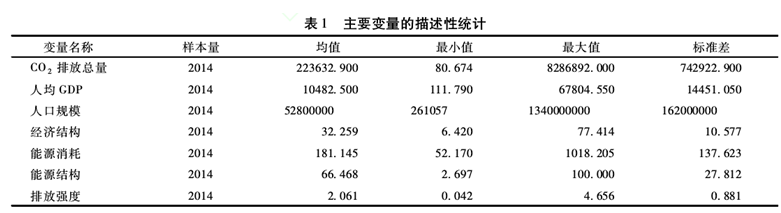

根据对经济增速的统计得到经济增速的中位数、75 %分位数分别为3.95% ,6.88%,据此将样本划分为负增长组(Growth、中低速增长组(0 < Growth , 4 )、中高速增长组(4 < Growth , 7 )、高速增长组(Growth > 7,分别比较不同样本组的COZ排放总量、单位G DP的能源消耗量、化石能源消费比例、单位石油当量的COZ排放量等指标均值。结果见表20由表2可以看出,高速增长组的COZ排放总量均值是最高的,其次是中低速增长组和负增长组,中高速增长组的COZ排放总量均值是最低的,说明并不是经济增速越高,污染排放总量越多。从能耗强度看,负增长组和高速增长组的能源消耗强度是最高的,中低速增长组和中高速增长组的能源消耗强度远低于其他两组国家。从能源结构看,中高速增长组的化石能源消费比例是最低的,能源结构最优,其余组别的国家能源消费结构较为相似。从排放强度看,高速增长组的污染排放强度是最高的,其次是负增长组和中低速增长组,中高速增长组的排放强度最低。比较不同指标的组间差异不难看出,高速增长组的污染排放总量、排放强度、化石能源消费比例都是最高的,中高速增长组的污染排放总量、排放强度、化石能源消费比例都是最低的,从这个角度看,增速由高切换至低对于环境保护来说是件好事,“增速红利效应”大于“增长压力效应”,有助于污染排放总量和排放强度的降低。

2.3回归结果

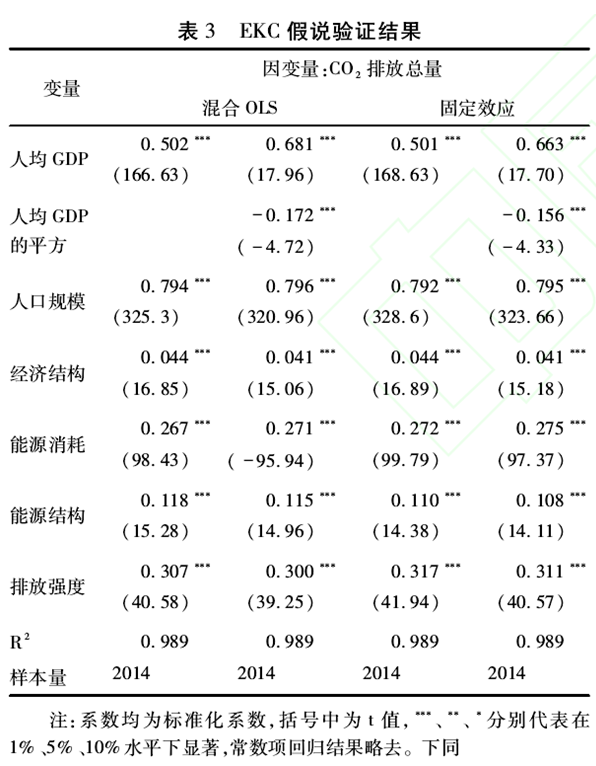

以1992-2010年全球106个国家为样本,对实证模型(1)进行检验。根据Hausman检验结果,模型更适合用固定效应模型(Fixed Effect Model)。为了避免由于变量内生性带来的回归偏误,还对每个解释变量进行了Hausman内生性检验,发现解释变量的内生性并不明显,因此,采用面板数据的固定效应模型是合理的。以CO2排放总量表征环境污染,运用混合最小二乘估计(混合OLS)和固定效应模型检验EKC假说。结果见表3。

由表3可以看出,混合OLS和固定效应模型的拟合程度都十分接近1,且回归结果基本一致。以固定效应模型的回归结果为例,人均GDP的估计系数显著为正,人均GDP的平方的估计系数显著为负,表明人均GDP与环境污染呈倒U形关系,随着人均GDP的提高,环境污染逐渐增加,直至人均GDP增加至一定程度(称之为拐点),环境污染到达最高点,随后人均GDP越高,环境污染开始逐渐降低。除此之外,控制变量的回归结果也有一定参考价值。人口规模的估计系数显著为正,表明人口,急数越多,环境污染水平越高;经济结构的估计系数显著为正,表明第二产业产值比例越高,环境污染越多,过重的产业结构不利于治污减排;能源消耗的估计系数显著为正,表明能源消耗强度越高,环境污染越严重;能源结构的估计系数显著为正,表明化石能源消费比例越高,环境污染越严重,能源消费结构的不合理也是造成环境污染的重要原因;排放强度的估计系数显著为正,表明污染处理技术越差,单位能耗的污染排放越高,环境污染越严重。

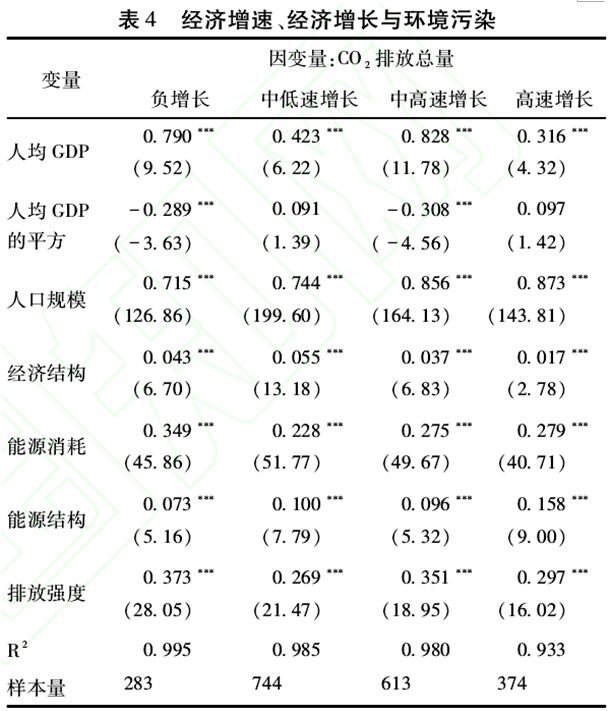

以COZ排放总量为因变量,利用固定效应模型,分别检验不同增速样本组的EKC假说。结果见表4。

由表4可以看出,负增长组、中高速增长组的回归结果较为相似,中低速增长组、高速增长组的回归结果较为相似。在负增长组、中高速增长组的回归结果中,人均GDP的估计系数显著为正,人均GDP的平方的估计系数显著为负,表明人均GDP与环境污染符合EKC假说,即随着人均GDP的提高,环境污染先上升后下降。在中低速增长组、高速增长组的回归结果中,人均GDP的估计系数显著为正,人均GDP的平方的估计系数并不显著,说明在这两个组中,人均GDP与环境污染呈线性关系,人均GDP越高,环境污染越严重,经济发展与环境保护成为不可兼得的对立面。可见,当经济增速高于7%时,不存在EKC拐点,经济增长将必然引起环境污染。相反,当经济增速由高速切换至中高速后,人均GDP与环境污染之间呈倒U形关系,出现EKC拐点,随着人均GDP的增加,环境污染会呈现下降趋势,说明经济增速由高转低对可持续发展是个好消息,“增速红利效应”大于“增长压力效应”。不过,当经济增速进一步下跌至4%以下后,人均GDP与环境污染之间的关系变为正向线性,经济增长与环境保护又成为无法两全的两大口标。可见,增速下降有利于环境保护,但并不是增速越低越好,保持中高速增长有利于环境保护和提高发展质量。

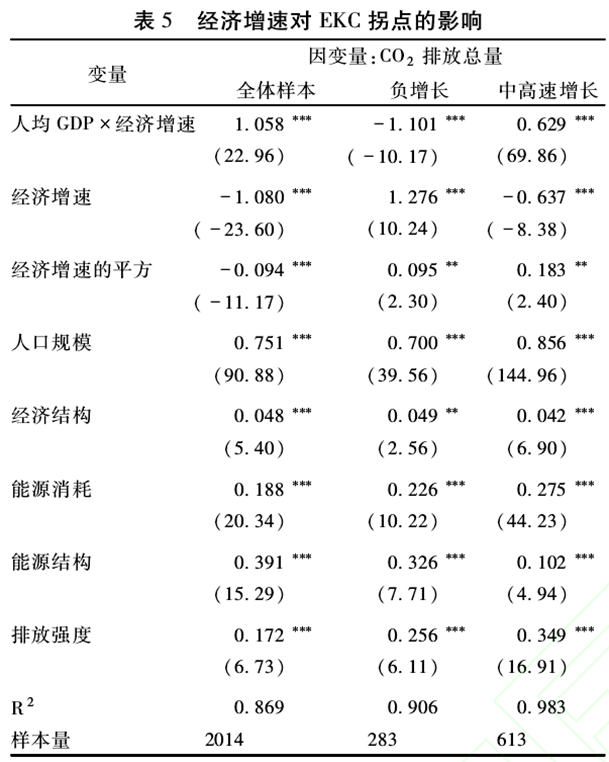

由表3和表4的回归结果可以看出,全体样本、负增长组、中高速增长组符合EKC假说,中低速增长组和高速增长组并不符合EKC假说,因此,分别对全体样本、负增长组、中高速增长组做实证模型(2)的检验,以此判断经济增速对EKC拐l效的影响。结果见表So

由表5可以看出,在全体样本的回归中,人均GDP X经济增速的估计系数显著为正,经济增速的估计系数显著为负,经济增速的平方的估计系数显著为负,根据杜雯翠和张平淡对增速与拐点关系的判断标准,这表明经济增速的下调会使拐点提前到来。在负增长组的回归中,人均GDP X经济增速的估计系数显著为负,经济增速的估计系数显著为正,经济增速的平方的估计系数显著为正,同样,经济增速的下调会使拐点提前到来。在中高速增长组的回归中,人均GDP X经济增速的估计系数显著为正,经济增速的估计系数显著为负,经济增速的平方的估计系数显著为正,这表明经济增速的下调会使拐点延迟到来。因此,尽管进入中高速增长通道后,人均GDP与环境污染会呈现倒U形关系,为环境污染的降低提供可能。但是,如果增速进一步放缓,EKC拐点会延迟到来,这并不利于环境污染的降低。增速由7%以上的高速切换至7%以下的中高速为环境改善创造了可能,但增速不能太低,还是应该尽量保持在7%左右,才能尽快迎来EKC拐点的到来。

3 结论与启示

我国经济社会发展进入新常态,这是中央在深刻认识我国经济发展呈现增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段性特征后作出的重大判断。认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。经济新常态为环境保护带来了机遇与挑战,环境污染既有可能因“增速红利效应”而大幅削减,也有可能因“增长压力效应”而不降反升。本文以1992 -- 2010年全球106个国家的跨国面板数据为样本,检验经济增速、经济增长与环境污染的关系。研究发现,当经济增速高于7%时,不存在EKC拐点,增长将必然引起污染。相反,当经济由高速切换至中高速后,会出现EKC拐点。不过当经济增速进一步下跌至4%以下,人均GDP与环境污染之间的关系变为正向线性,经济增长与环境保护又成为无法两全的两大口标。可见,经济增速由高转低对可持续发展是个好消息,“增速红利效应”大于“增长压力效应”。不过并不是增速越低越好,如果增速进一步放缓,EKC拐点会延迟到来,并不利于环境污染的降低,保持中高速增长、保持经济在合理区间内运行,是最有利于同时实现经济增长与环境保护的。

当然还需意识到,表面看来EKC拐点是由于经济水平的提高而实现的,但实质上EKC拐点的背后是能源使用效率的提高和污染处理技术的改进。我国经济发展进入新常态,经济增速适度放缓,这是历史发展的必然趋势。不应局限于GDP总量和增速这些数字,而应关注其背后的质量改进和效率提升。否则就算人均GDP到达一个较高水平,也无法实现EKC拐点。

362716231

362716231